新增骨关节恢复类!运动营养食品通则修订亮点颇多

来源 | 庶正康讯

《食品安全国家标准 运动营养食品通则》(GB24154)于2025年8月1日正式公开征求意见(下称《标准草案》)。

运动营养食品不一定仅针对运动人群,还可能包括有特殊营养需求的人群,如长期素食、饮食习惯不佳、缺乏某些营养素、需要增肌或减脂的人群。此次修订主要有三个方面的变化: 产品分类精细化、技术指标科学化、标签标识严格化,尤其首次纳入的“骨关节恢复类”产品及新增多项营养成分,有望重塑市场格局,激发新一轮创新浪潮。

01 分类聚焦,骨关节修复成最大亮点

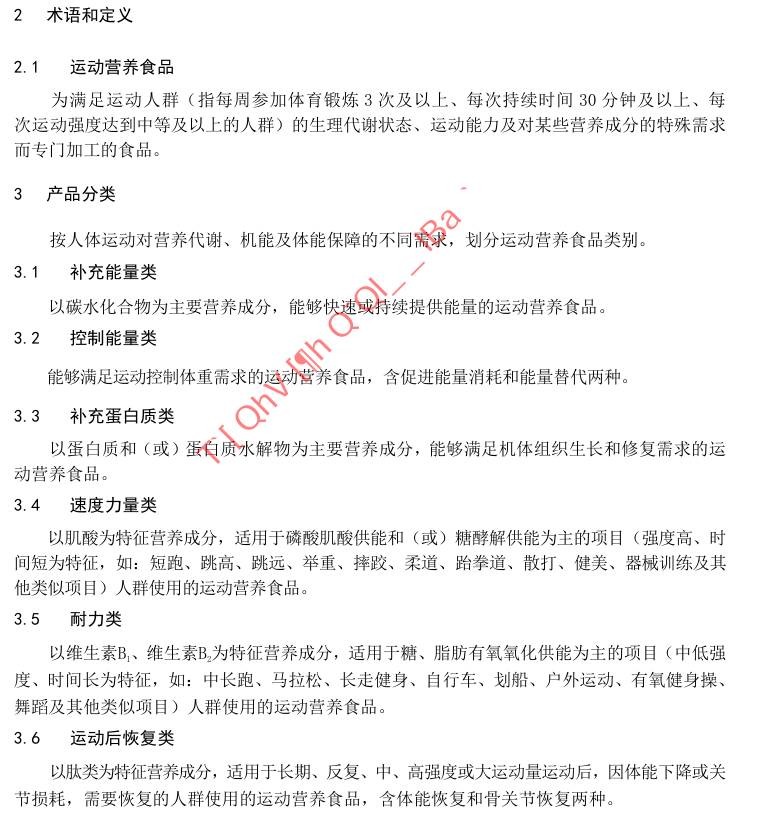

与现行标准相比,《标准草案》优化了产品分类逻辑,删除了部分冗余描述,但核心六大类得以保留并升级:补充能量类、控制能量类、补充蛋白质类、速度力量类、耐力类以及运动后恢复类( 含体能恢复和骨关节恢复两种)。

其中,“骨关节恢复类”成为最大亮点。

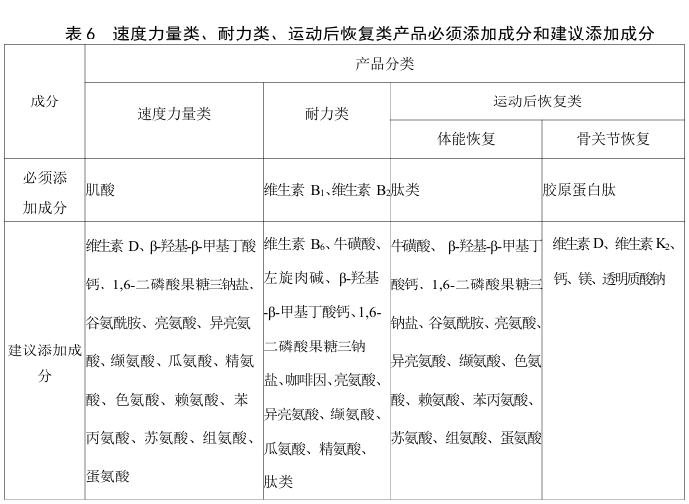

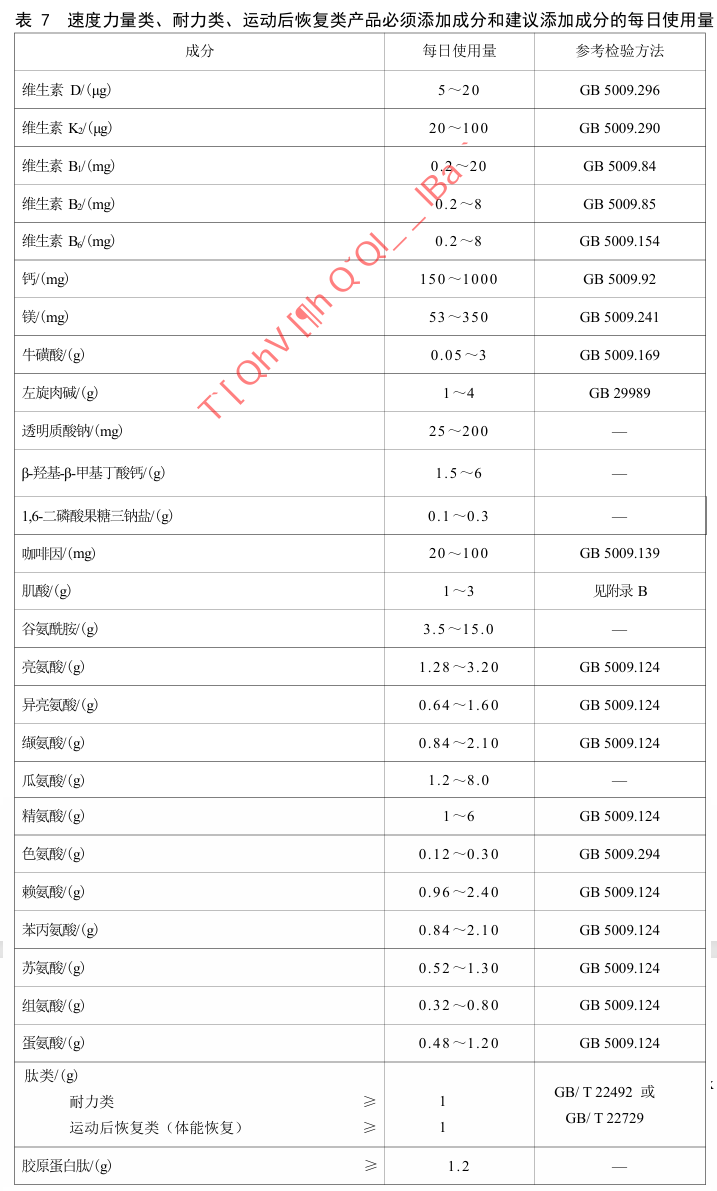

该类别明确将“胶原蛋白肽”列为必需添加成分,要求每日食用量不低于1.2克。同时,维生素D、维生素K₂、钙、镁、透明质酸钠被列为建议添加成分,并给出了使用量范围(见后表6、7)。

此举将运动营养食品的适用人群从传统认知的专业运动员和健身爱好者,大幅拓展至所有关注运动后关节健康的普通运动人群,市场潜力巨大。这相当于为关节养护型运动营养品颁发了‘身份证’,填补了法规空白,企业研发和宣传有了明确依据。

图源:pexels

此外,《标准草案》也对大量技术指标进行了调整,企业需要重点关注。值得注意的是,部分类别的产品形态在“固态“、”液态”的基础上增加了“半固态”,并对相关指标(如能量密度、蛋白质含量、脂肪占比)进行了相应调整,尤其半固态产品的能量、脂肪、蛋白质等指标变化较大,企业需重点关注配方调整。

02 科学驱动,成分升级成趋势

《标准草案》的另一显著变化是对多类产品新增与强化了“建议性添加成分”及其用量要求,紧跟国际前沿科研和市场需求。

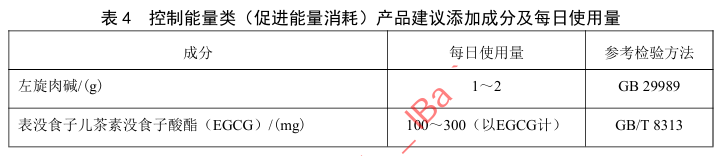

控制能量类(促进能量消耗):新增左旋肉碱、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG) 的每日使用量建议,为体重管理产品提供科学支撑。

速度力量类:新增维生素D等,关注肌肉力量与恢复。

耐力类 & 运动后恢复类(体能恢复类):牛磺酸、β-羟基-β-甲基丁酸钙(HMB-Ca)、1,6-二磷酸果糖三钠盐等被纳入建议添加清单,并明确了支链氨基酸(亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸)的重要性。这些成分被认为在提升耐力、延缓疲劳和促进体能恢复方面具有积极作用。

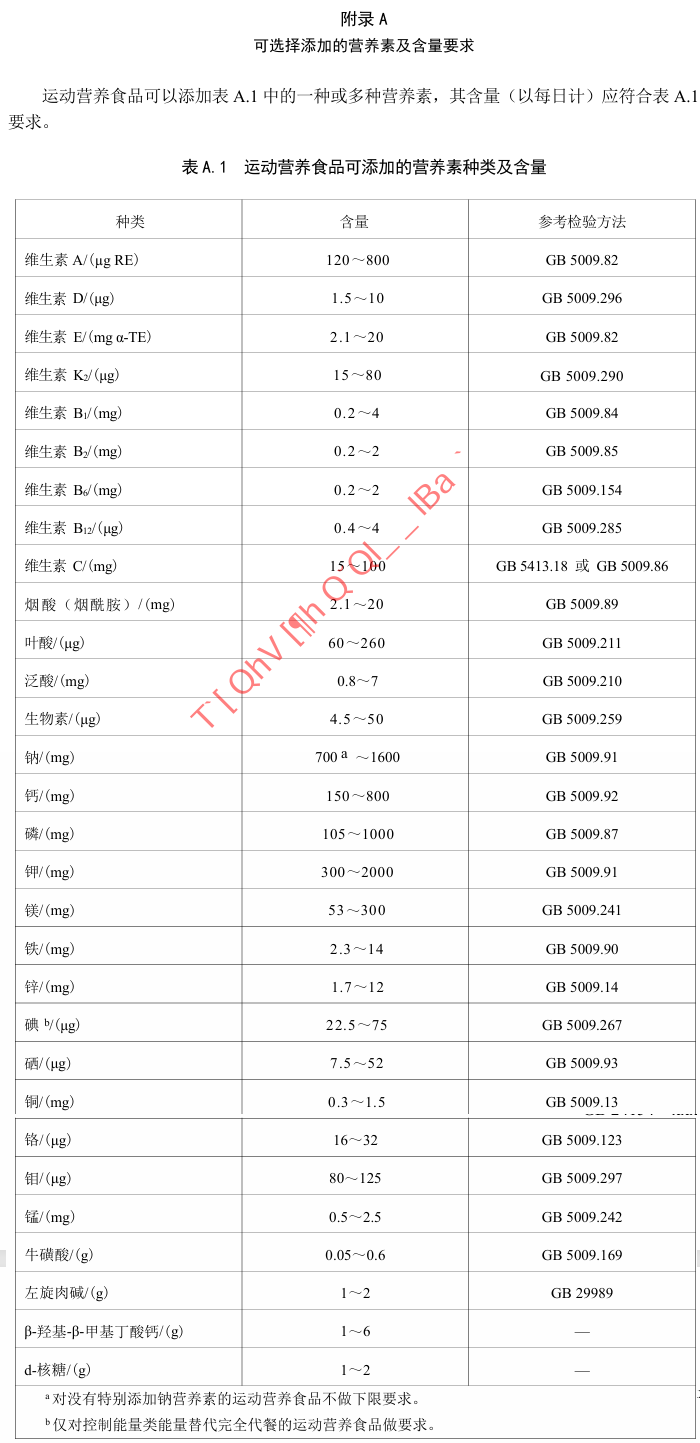

附录:新增了维生素K₂、β-羟基-β-甲基丁酸钙(HMB-Ca)、d-核糖等成分的推荐量范围,为产品配方创新提供了更多可能性。

03 清晰标示,引导科学消费

为保护消费者权益,避免误导,《标准草案》对标签标识提出要求:

每种产品在标签上只能标示一种产品类别,解决当前市场上部分产品功能宣称模糊的问题,让消费者一目了然。

能量替代类产品必须在标签中标示 “长期食用应咨询医生或营养师” ,强调科学使用和安全性。

图源:pexels

图源:pexels

有一些企业会选择将营养补充剂以运动营养食品的方式上市。如市面上销售的部分维生素营养软糖,如果进行保健食品注册或备案,上市时间长成本高。采用运动营养食品分类通常能够比按照胶基糖果标准做到含量更高,更利于“卷含量”。运动营养类产品对营养素的含量是以每日计,如现行标准下,维生素B1是0.2~4mg/日,维生素B2是0.2~2mg/日。而对于营养强化食品来说,通常都是按照公斤数来算,如《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》(GB14880-2012)中维生素B1和维生素B2在胶基糖果中的食用量均为16 mg/kg~33 mg/kg 。

因此,通过规范标签标识的方式,来尽量避免消费者对产品的作用产生误解十分必要。

结语

国家“体重管理年”行动的推进和全民健身战略的深化,持续扩大运动人群基数,释放大健康产业红利,驱动运动营养食品市场快速增长。标准的修订将有望促进运动营养食品行业的规范化、高质量发展,提升产品安全性和科学性,最终实现保障消费者权益与企业可持续发展的共赢局面。